Auf Spurensuche: Die Junkers-Verlagerungsprojekte Makrele I und II

Wenige Monate vor Kriegsende, als Deutschland durch Luftangriffe der Alliierten schon teils in Schutt und Asche lag, gab es Bestrebungen, die Produktion des Halberstädter Junker-Werkes unter die Erde zu bringen. So sollte die kriegswichtige Produktion vor Luftangriffen geschützt unter die Erde gebracht werden. Als möglichen Standort wählte der Halberstädter Flugzeugbauer die Sandsteinhöhlen im Bereich des Felsenkellers für den Neubau eines Stollensystems aus. Ebenso war die Beschlagnahme weiterer Höhlen an der Sternwarte geplant. Die Junkers-Projekte trugen den Decknamen Makrele I und II. Über diese Projekte ist in der Öffentlichkeit bislang relativ wenig bekannt.

In den 1990er hatte ich Gelegenheit, die Höhlen zu besichtigen, doch danach gerieten diese auch bei mir wieder in Vergessenheit. Durch eine Anfrage zu dem Projekt kam die Idee auf, nochmals an die Geschichte des Standortes zu erinnern.

Zur Geschichte des Junkers-Werkes in Halberstadt

1935 ließ sich der Flugzeugbauer Junkers auf dem Gelände der Berlin-Halberstädter Industriewerke im Bereich der Klusstraße (heute Rudolf-Diesel-Straße) nieder. Junkers errichtete dort moderne Großhallen, in denen nur wenige Monate später, und zwar ab 1936, die Produktion von Flugzeugtragflächen anlief. Zum Werk gehörten sechs bis sieben, darunter zwei für den Tragflächenbau und jeweils eine für den Vorrichtungsbau und die Montage der Flügel. Bereits Ende Dezember 1938 standen 3.139 Beschäftigte an den Werkzeugmaschinen des Halberstädter Werkes und produzierten vorwiegend Tragflächen; zuletzt für die Ju 88. Zum Jahresende 1943 wies das Werk etwa 4.500 Mitarbeiter aus. Im Folgejahr waren es schon 6.000, darunter mindestens 2.600 ausländische Zivil- und Zwangsarbeiter.

Aber selbst die vom Junkers-Tragflächenwerk in Halberstadt 1943 vermehrt verpflichteten ausländischen Arbeitskräfte reichten nicht aus, den Arbeitsanfall zu bewältigen. Wie bei Junkers üblich griff daher auch das Halberstädter Werk auf KZ-Häftlinge zurück. Am 26. und 31. Juli 1944 trafen zwei Transporte mit jeweils 250 Häftlingen aus dem Junkers-Außenkommandos Schönebeck im Halberstädter Außenkommando „Juha“ ein. Nach Angaben des französischen Häftlings Paul Le Goupil, der am 12. September 1944 mit einem Transport von 250 Häftlingen aus Buchenwald nach Halberstadt überstellt wurde, befand sich das Außenkommando am Ausgang der Stadt, an der Straße nach Quedlinburg in der Nähe der Eisenbahnlinie und nur einige hundert Meter von der Junkers-Fabrik entfernt. Es bestand aus vier Baracken mit Stacheldrahtumzäunung. Bis Ende des Jahres stieg die Zahl der Lagerinsassen auf bis 900, u. a. durch einen weiteren Transport aus Buchenwald mit 250 Häftlingen, der am 12. Dezember 1944 eintraf.

Luftangriffe der Alliierten zerstörten das Werk

Das Halberstädter Tragflächenwerk war ab 1944 das Ziel von vier alliierten Bombenangriffen. Die ersten beiden am 11. Januar und 22. März verursachten realtiv geringe Schäden, am 30. Mai 1944 jedoch gab es erhebliche Gebäudeverluste. Allerdings hatte Junkers schon zuvor Vorkehrungen gertoffen und wesentliche Produktionsbereiche dezentral verlagert. Daher bedeute der schwere Angriff am 30. Mai 1944 für den Fortgang der Produktion nur einen geringen und kurzfristigen Ausfall. Das letzte Bombardement am 8. April 1945 legte die Fabrik vollständig in Schutt und Asche.

Dezentralisierung der Halberstädter Tragflächenproduktion ab 1943

Bereits Ende 1943 vergab Junkers zahlreiche Aufträge an Unterlieferanten. Die Montage verlegte der Flugzeugbauer nach Brottewitz an der Elbe (Deckname Zellmehlwerke) und nach Kleinwangen auf das Gelände der Vereinigten Kaliwerke Salzdethfurth AG, Werk Roßleben (Deckname Verladebetrieb Kleinwangen). In Brottewitz waren auf 4.500 qm bis zu 420 Arbeitskräfte und in Roßleben auf 5.100 qm über 600 Personen für den Halberstädter Flugzeugbauer tätig. Auf dem Gelände der Möbelfabrik Bell in Mühlberg an der Elbe, etwa 150 km von Halberstadt entfernt, fand die Abteilung Vormontage mit 30 Arbeitskräften Unterschlupf. Die Fertilia Chemische Werke AG, Salzwedel, nahm auf 6.000 qm mit 150 Mitarbeitern den Bereich Flächenumbau auf.

Die Gebrüder Höppner, Plauen, produzierten mit 225 Beschäftigten die Tragflächen-Unterhaut. Die Ziegelei Becher in Blankenburg/Harz nutzte Junkers Halberstadt als Lager. Im zentralen Halberstädter Werk waren lediglich der Vorrichtungsbau und die Hälfte der Endmontage verblieben, so dass die Luftangriffe trotz der Zerstörung von Bausubstanz geringe Produktionsausfälle zeitigten; die Produktion ging weiter und konnte sogar noch gesteigert werden.

Junkers Halberstadt geht unter die Erde

Die Höhlen am Felsenkeller (Makrele I)

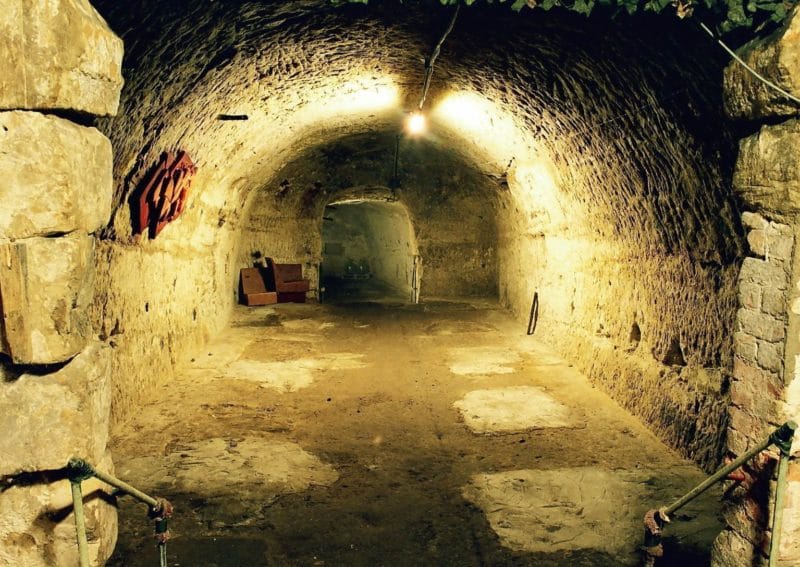

Neben der oberirdischen Verlagerung einzelner Betriebsabteilungen zog es Junkers zum Schutz vor Bombenangriffen der Alliierten frühzeitig ins Kalkül, wichtige Teile der Produktion nach unter Tage zu verbringen. So erstreckten sich die Ambitionen auf zwei räumlich getrennte Höhlenkomplexe außerhalb von Halberstadt, und zwar im Bereich des Felsenkellers (Deckname Makrele I) und an der Sternwarte (Deckname Makrele II). Im Herbst 1943 richtete Junkers sein Augenmerk zunächst auf die fünf Sandsteinhöhlen am ‚Felsenkeller‘. Pächter von zwei der Höhlen war der Champignon-Züchter Nikolaus Mann, eine weitere stand leer, in den beiden anderen lagerte das Proviantamt der Stadt Halberstadt Kartoffeln ein.

Ende November 1943 legte Junkers dem Generalluftzeug-Planungsamt des Luftfahrtministeriums einen Investitionsantrag vor, der die Einbeziehung der vorhandenen Höhlen in ein zu bauendes Stollensystem, das Werk „Klusberge“, vorsah. Es sollten 14 Stollen, 30 bis 100 m lang und fünf bis 10 m breit entstehen. Die reinen Baukosten für eine vorgesehene Nutzfläche von 5.000 qm veranschlagte Junkers auf 500.000 RM. Dabei befand sich die Eignung der Anlage für eine Verlagerung noch in der Überprüfung.

Am 17. Dezember 1943 nahm Prof. Dahlgrün vom Reichsamt für Bodenforschung die Örtlichkeit, in seinem Gefolge der spätere Bundespräsident Heinrich Lübke, der als Mitarbeiter des Architektur- und Ingenieurbüros Schlempp für die Organisation Todt tätig war. Noch am gleichen Tag erteilte das RLM den Verlegungsbescheid; so konnte Junkers umgehend die Firma Nikolaus Mann aus den Höhlen verdrängen. Die vertragliche Grundlage, ein Nutzungsvertrag mit dem Champignonzüchter, wurde allerdings erst Anfang 1945 rückwirkend für den Zeitraum seit dem 1. Februar 1944 geschaffen. Der Firma Mann wurde darin eine jährliche Entschädigung von 2.275,00 RM zugesichert.

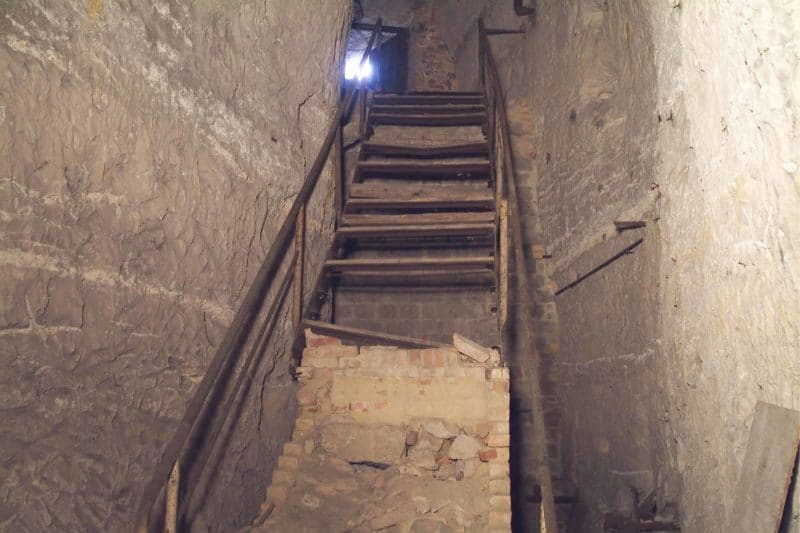

Die Niederlassung Halle der Düsseldorfer Grün & Bilfinger AG erhielt den Auftrag für die Herstellung der Stollen- und Tunnelanlage südlich Halberstadts. Ende Februar 1944 begannen zunächst bis zu 50 Arbeitskräfte, vorwiegend italienische Militärinternierte, mit dem Stollenausbruch. Anfang Juni 1944 tauschte die Bauleitung die Italiener zunächst gegen 127 meist holländische Arbeitskräfte, später durch 145 französische Kriegsgefangene, aus. Die Franzosen fanden unmittelbar neben der Baustelle Unterkunft. Anfang Februar 1944 stellet Junkers selbst 155 deutsche und 81 ausländische Arbeitskräfte seiner Abteilung Dreherei zur Einrichtung der Produktionsstätte ab.

Die Planer des Jägerstabes rechneten für Ende April 1944 mit der Bezugsfähigkeit der Hälfte der Anlage. Die dann noch fehlenden 2.500 qm sollten bis Juni 1944 erstellt sein. Doch das scheiterte. Bis Kriegsende belegte Junkers lediglich einen Teil der unterirdischen Hallen. Nur die Verlagerung in den vorderen Bereich des Stollensystems war schon Ende Mai 1944 abgeschlossen. Die weiteren Bauarbeiten kamen nur langsam voran. Am 12. Januar 1945meldete die Junkers-Hauptverwaltung Dessau dem RLM, dass nach einer Teilverlagerung die Produktion in vollem Gang sei, der geplante Zustand der Anlage aber noch nicht erreicht sei. Die Baukosten beliefen sich 1944 auf 327.000 RM.

Ende Januar 1945 standen in drei Räumen Maschinen, an denen 180 Personen arbeiteten. Bis Kriegsende lagerte Junkers 118 Pressen und andere Maschinen aus. In der Mehrzahl stellten an ihnen 280 französische Kriegsgefangene im Zwei-Schicht-Betrieb Flugzeugteile her. 150 weitere Produktionsmaschinen sollten bei vollem Ausbau der Fabrikationsstätte hinzukommen, so dass pro Schicht bis zu 600 Arbeitskräfte hätten beschäftigt werden sollen. Die Bauarbeiten gingen bis Kriegsende fort.

Das zweite Junkers-Verlagerungsprojekt im Bereich der Sternwarte

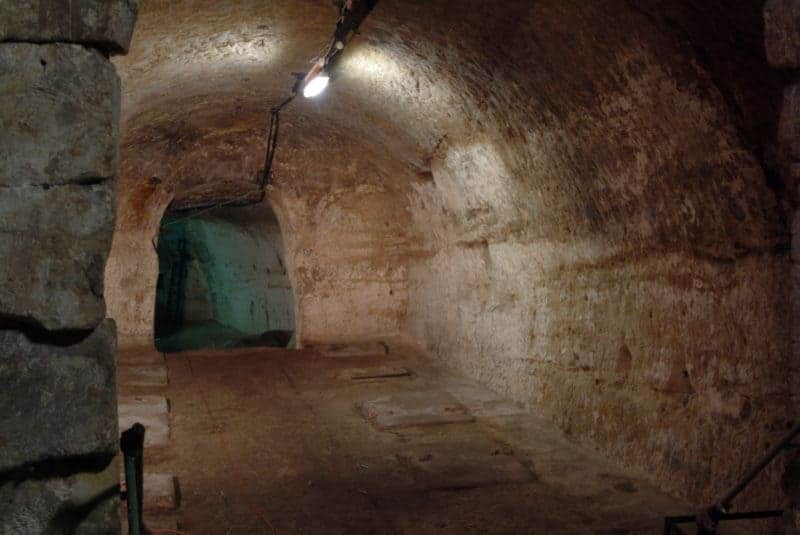

Junkers Halberstadt hoffte, außer dem ‚Felsenkeller‘ auch die sieben Höhlen im Bereich der Sternwarte am Rande der Halberstädter Klusberge südwestlich der Stadt (Deckname Makrele II) mit Beschlag belegen zu können, obwohl sie im Verlegungsbescheid des RLM vom 17. Dezember 1943 nicht genannt waren. Die sieben mit jeweils bis zu 200 qm relativ kleinen Höhlen waren für den Bau von Tragflächen verlockend, weil sie keine größeren Umbauarbeiten erforderten und eine Verlagerung daher zeitnah zu bewerkstelligen war. Aber diese Sandsteinhöhlen waren ebenfalls zur Champignonzucht an die Konservenfabrik Strauch & Bercher verpachtet, und die beabsichtigte sogar, weitere Höhlen im Umfeld für ihren Betrieb zu erschließen. Allerdings hatte sie erneut gegen Junkers das Nachsehen.

Bereits im März 1944 richtete sich der Flugzeugbauer unter dem Decknamen Makrele II in den Höhlen westlich des Wirtshauses in den Spiegelsbergen ein, obwohl das RLM für eine solche Aneignung noch gar keine formelle Genehmigung erteilt hatte. Junkers indes legte den Verlegungsbescheid vom Dezember 1943 mit der Auffassung, er gelte für sämtliche Sandsteinhöhlen um Halberstadt, großzügig aus. Im Januar 1945 forderte Junkers die Genehmigungsbehörde auf, den fehlenden Verlegungsbescheid für das Objekt Makrele II schnellstmöglich zu erteilen. (…) Es dürfte zweckmäßig und auch zu verantworten sein, dass sofort der endgültige Bescheid (…) erteilt wird. Unsere Verlagerung in die hier infrage kommenden unterirdischen Fertigungsräume ist durchgeführt und die Produktion dort in vollem Gang“. Das Fehlen dieses Verlegungsbescheids war für Strauch & Bercher Grund, die Unterzeichnung des von Junkers vorbereiteten Pachtvertrages mehrfach zu verweigern, obwohl rückwirkend ab dem 15. Februar 1944 eine jährliche Entschädigung von 1.457,00 RM winkte.

In den 1.550 qm der sieben Höhlen an der Sternwarte stellte Junkers Halberstadt 66 Produktionsmaschinen der mechanischen Werkstatt und der Presserei auf, an denen bis zu 345 Arbeiter standen. Der Bericht der Alliierten über „underground factories in Germany“ nennt die etwas geringere Zahl von 200 Beschäftigten, auf zwei Schichten verteilt. Darunter ein Großteil ausländischer Zwangsarbeiter.

Die Höhlen nach 1945 und heutiger Zustand

Nach dem Einmarsch der Amerikaner besichtigten deren Spezialisten die Anlagen Makrele I und II in den Sandsteinhöhlen, maßen ihnen jedoch keine besondere Bedeutung bei, da es sich um keine Hochtechnologie handelte. Sie sahen daher keine Veranlassung – wie andernorts – den Maschinenbestand vor dem Einzug der Sowjets abzutransportieren. So wurden die Maschinen erst später als Demontagegut in die Sowjetunion geschafft, die Produktionsstätten von den russischen Besatzern vollständig geschleift. Die Höhlen am Felsenkeller wurden weitgehend gesprengt.

Die Höhlen an der Sternwarte blieben weitestgehend verschont, bis sie der Eigentümer im Frühjahr 2003 zu einer Diskothek umbaute. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die unterirdischen Räume nahezu unberührt, die Maschinenfundamente noch deutlich erkennbar. Die Höhlen befinden sich im Privatbesitz. Eine Besichtigung ist nur nach vorheriger Zustimmung und Absprache der Eigentümer möglich. Aber auch von außen sind die Reste sehr gut erkennbar.

Quelle und Bildquelle: Redaktionsbeitrag